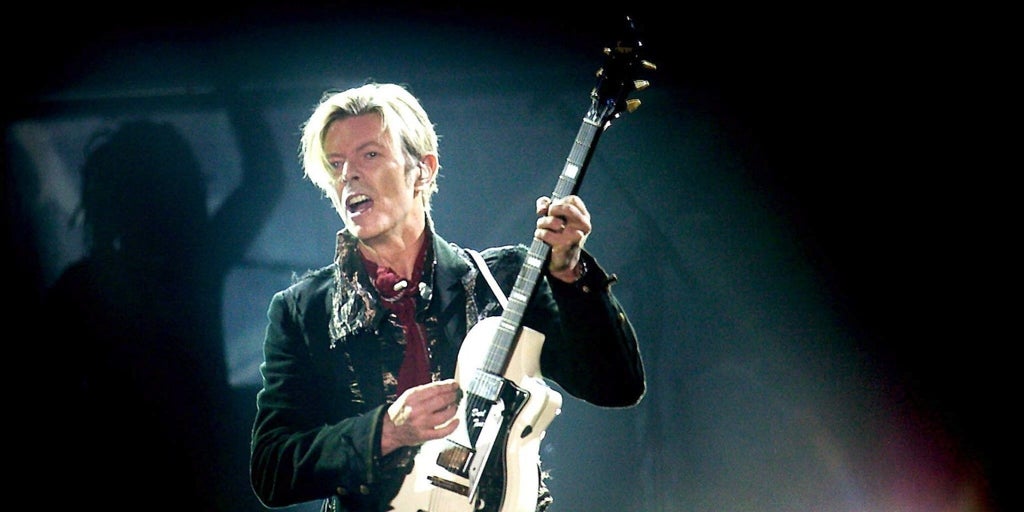

Ruedan por ahí dos noticias que nos traen al momento a David Bowie. Por una punta, acaba de abrirse en Londres una muestra museal con más de 90.000 objetos del artista. Por otra punta, conocemos que Bowie trabajaba en un musical, casi secretamente, … durante los meses previos a su muerte. Por ambas cosas comprobamos lo que ya sabíamos: Bowie no es un hombre sino una asamblea. En su espíritu se congregaban multitudes, como entrevió un poeta maldito, a propósito de ciertos linajes recónditos. Dedicó talento no sólo a la composición o la interpretación, sino al misterio de multiplicarse. Pasaba de Ziggy Stardust a Thin White Duke, de los escenarios londinenses a la sobriedad berlinesa, de los maquillajes interplanetarios a la distinción minimalista. Se da, en Bowie, la aristocracia de la metamorfosis.

Como Picasso en las artes plásticas, y perdonen la comparación, o no tanto, entendió que el verdadero poder del creador no está en repetir fórmulas, sino en reinventarlas. En su caso, la música popular se convirtió en un laboratorio de identidades, en un periscopio de simulacros. Ancló en el cambio una usanza de la coherencia. Gastó una distinción excéntrica, como si la alta costura hubiera aterrizado en Marte. Bowie vestía una noche un traje sobrio, entre el frac fracasado y la armadura metafísica y, al día siguiente, aparecía envuelto en lentejuelas imposibles, con algo de jirones de galaxias. Era un dandi del futuro, mitad aristócrata vienés, mitad fantasma interestelar. En su figura convivían la sofisticación de un retrato de Klimt y el exceso relampagueante de un cómic psicodélico.

De actualidad

Acaba de abrirse en Londres una muestra museal con más de 90.000 objetos del artista

No hay nadie como él, pero tampoco estuvo solo en sus afanes revolucionarios. Lou Reed, Iggy Pop o Brian Eno lo acompañaron en la exploración de nuevas estéticas sonoras, aunque Bowie llevó esa apuesta más lejos, al punto de convertirla en mainstream. Freddie Mercury compartió con él la teatralidad y el fulgor escénico. Prince, la alquimia entre géneros. Madonna, incluso, la capacidad de renovar la imagen pop como estrategia de poder cultural. La vigencia brutal de Bowie puede medirse en contraste con el presente. Abundan hoy artistas virales, hermosos como un helado, que diría Miley Cyrus, pero esa relevancia se disuelve entre filtros, tontunas y algoritmos. Bowie, en cambio, encarnó una modernidad que trascendía la moda. Cada disco era un manifiesto, cada videoclip un delirio de arte visual, cada aparición un experimento social. Su unión con Iman, bella como la sombra de una pantera, lo inscribió en el imaginario global no solo como músico, sino como icono cultural y mediático. Blackstar, su último disco, una joya de larga labor, cuando ya estaba Bowie comido por el cáncer, cumplió de epílogo perfecto. Ahí tenemos un testamento artístico que avalaba que se puede inventar sobre el lenguaje propio otro lenguaje, incluso en la despedida. O precisamente por eso, porque tocaba despedida. Naturalmente, no estamos glosando a un cantante sino a una tribu de talentos, donde la música popular empata con la dignidad de la pintura, el cine o la moda. He aquí el caso en que un creador único resulta a un tiempo una constelación y una máscara, un espejo y un disfraz. En él, la metamorfosis no es un accidente sino un método. Llevó el arte pop hasta los firmamentos del acontecimiento universal. Inventó la rareza como rodeo de la elegancia.