Si te dijeran que en doce meses vas a perder la cabeza, ¿qué harías con el tiempo que te queda?

¿Escribir una carta de amor? ¿Volver a la infancia? ¿Anotar recuerdos? ¿Vivir sueños perdidos? ¿Despedirte de los tuyos, uno por uno, en un lento y tristísimo adiós? ¿Callarte? ¿Arrepentirte? ¿Fingir que no pasa nada y exprimir los días como siempre, al calor de tu … familia, de tu casa, de tu tierra? ¿Llorar? ¿Desesperarte? ¿Huir?

¿Acaso se puede decidir algo en esas circunstancias?

Y a la vez, ¿no se definen las personas en sus límites?

Richard Flanagan (Longford, Tasmania, 1961) pensó en muchas cosas, y pensó también en Hiroshima. Pensó: «Sin esa bomba yo no estaría aquí, no existiría». Y entonces se sentó a escribir con una sed de náufrago.

Pero dejemos que lo cuente él.

«Los médicos me dijeron que tenía demencia precoz, que me quedaban como mucho doce meses de lucidez. Me dijeron: pon tus asuntos en orden, porque después de eso perderás la cabeza. Y esto, obviamente, despeja la mente, te concentra… Yo solo quería [deja un silencio reflexivo] poner algunas cosas por escrito, sobre el papel. Supongo que quería hacerlo porque había varias cosas en las que había estado pensando y que en realidad eran libros diferentes, pero tenía muy poco tiempo y quería intentar plasmarlas todas juntas… Solo tenía que encontrar una voz, un recurso narrativo que me permitiera hacerlo».

Ese recurso, claro, fue la bomba atómica, una reacción en cadena que unía el pasado con el presente, lo cercano con lo remoto, las islas con los continentes, la literatura con la guerra, lo íntimo con lo universal, los principios y los finales. En esa bomba estaban todas las historias que lo perseguían desde hacía años, todas esas obsesiones a las que volvía irremediablemente. Pero nos estamos adelantando…

«Al undécimo mes yo ya había terminado el libro y se lo había enviado a mi editora, con la que llevo trabajando treinta años. Estaba muy nervioso porque no sabía si… No sabía si ya estaba perdiendo facultades, si lo que escribía tenía sentido solo para mí, si estaba bien. Ella tardó en llamarme un par de días, y al descolgar el teléfono mi primera pregunta fue: ¿el manuscrito muestra signos de colapso cognitivo? Ella se echó a reír y, en realidad, esa fue la misma respuesta del neurólogo. Cuando volví al hospital para hacerme todas las pruebas y los escáneres, el doctor me dijo que todo había sido un error, que todo se debía a un informe erróneo del radiólogo sobre la resonancia magnética de mi cerebro. (…) Mucha gente me ha dicho que debería estar enfadado, pero yo solo estaba agradecido. Agradecido porque aquello me hizo darme cuenta de lo que era importante para mí, agradecido porque me permitió escribir este libro. Así que en realidad aquello fue un regalo, un regalo extraño».

Ese libro se llama ‘La pregunta 7’ (Libros del Asteroide), y empieza así: «El invierno de 2012, desoyendo el sentido común y por motivos no del todo relacionados con la escritura –por más que yo dijera lo contrario– que todavía hoy sigo sin ver con claridad, visité el Campo de Ohama, en Japón, donde mi padre había estado prisionero».

Fue allí donde abrazó al señor Sato, el hombre que podría haber torturado a su padre.

***

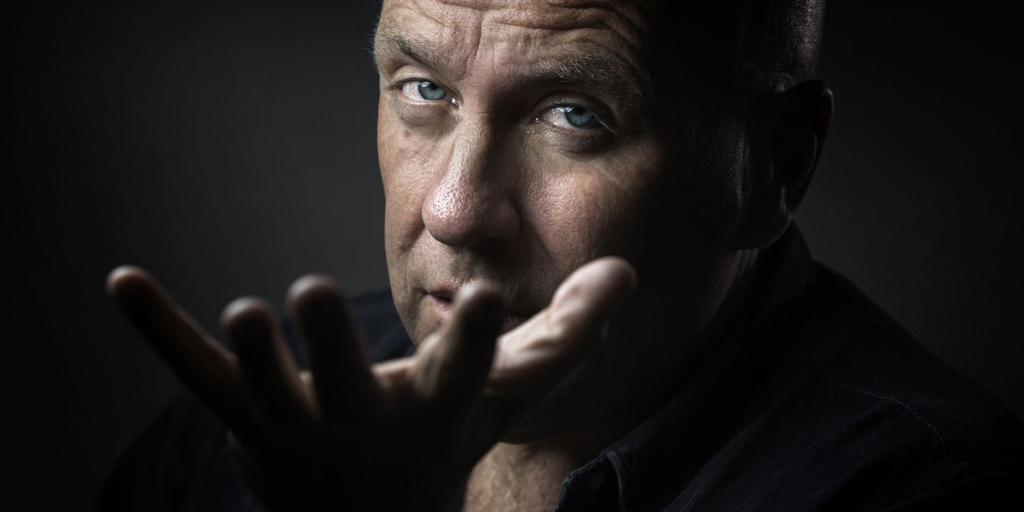

Al otro lado de la pantalla y del mundo habla Richard Flanagan. Tiene la voz intensa, grave, como de invocación. Es uno de los grandes escritores de Australia. En 2013 ganó el Booker con ‘El camino estrecho del norte’, y con ‘La pregunta 7’ se llevó el Baillie Gifford, uno de los galardones de no ficción más importantes de las letras anglosajonas, porque todo lo que sucede ahí es verdad. Porque la verdad es muy grande, y ancha, y todavía maravillosa. Ya veréis.

«Creo que este libro trata sobre muchas cosas. Trata sobre cómo estamos atrapados por las historias y los relatos de maneras de las que ni siquiera somos conscientes. Trata sobre lo importante que es crear historias diferentes, historias mejores. Y, de forma más literal, el libro trata sobre la bomba atómica. Está construido como una reacción nuclear en cadena. Si yo estoy aquí hablando, ahora mismo, fue porque… Porque hace más de 114 años, una joven llamada Rebeca West besó a un famoso escritor en un salón londinense. Y a partir de ahí… H. G. Wells se asustó de aquel amor, huyó y escribió un libro [‘El mundo liberado’] no demasiado bueno y rápidamente olvidado en el que inventaba el arma más terrible, la bomba atómica, y esto, a su vez, inspiró a un físico refugiado judío a idear el principio teórico clave para una bomba atómica a principios de la década de 1930. Y así, sucesivamente, una serie consecuencias encadenadas nos llevan a que los americanos lancen la bomba atómica sobre Hiroshima y a que mi padre, que en ese momento estaba en un campo de trabajo como esclavo, en una mina de carbón a ochenta millas al sur de Hiroshima, que estaba al borde de la muerte y solo esperaba dejar de sufrir en los próximos meses, de repente, en un giro extrañísimo de los acontecimientos, se salvara, mientras que al mismo tiempo cerca de 150.000 personas murieron a causa de aquel enorme crimen contra la humanidad. Mi vida siempre ha sido una ironía, una gran ironía. Siempre he pensado que yo solo existo gracias a este crimen tan terrible. Gracias a la bomba nuclear».

«La bomba nuclear sigue siendo una fuerza geopolítica suprema. Y no solo eso: tiene un poder casi místico»

»Durante mucho tiempo intenté comprender por qué se lanzó la bomba, qué sucedió entonces, y lo que descubrí con el tiempo fue esta historia. W. H. Auden, dijo: ‘La poesía no hace que suceda nada’. Pero una novela destruyó Hiroshima y mató a más de cien mil personas. Y nos equivocamos al pensar que estas cosas pertenecen al pasado, ya que la bomba nos persigue en este mismo momento. Gaza no sería posible sin la bomba, sin que Israel poseyera la bomba. Ucrania no sería posible sin que Rusia poseyera la bomba. Y así sucesivamente. La bomba sigue siendo no solo una fuerza geopolítica suprema, sino que también tiene un poder casi místico. Esto hace que el mundo sea esencialmente ingobernable».

—¿Nada de esto habría ocurrido sin aquella novela de H. G. Wells?

—No, en absoluto. Sin esa novela Hiroshima no hubiera ocurrido. Porque Leo Szilard nunca habría tenido la idea de la reacción nuclear en cadena sin esa historia. Y no solo eso: al leer la novela de H. G. Wells, él comprendió las derivadas políticas de la investigación en física nuclear, algo que ningún otro físico de la época había entendido entonces. Comprendió que si Hitler conseguía la bomba podría incluso dominar el mundo, y eso le aterrorizaba. Por eso presionó a Einstein en 1939 para que este presionara a Roosevelt para que el Gobierno estadounidense iniciara una gran investigación científica para desarrollar armas nucleares. Sabía que ahí se jugaba el futuro del mundo.

—El libro está lleno de provocaciones así. De hecho, escribe: «Quien se dedica a la escritura, si hace bien su trabajo, siempre es un hereje». ¿Es esa la función de la literatura, cuestionar la ortodoxia?

—Si no vas a contracorriente no estás haciendo tu trabajo como escritor. La buena literatura no existe para adular las estupideces de la burguesía: ese no es su papel. Su función es cuestionar, preguntar. Si quieres respuestas, vas a X o a TikTok, pero si acudes al arte… El arte no es moral, político, responsable o ético: el arte es otra cosa. El arte simplemente consiste en situarse ante el abismo, ante el borde del abismo, ante el misterio de lo que somos, y desde ahí señalarlo y plantear preguntas al respecto. Y eso es herético por necesidad, porque la ortodoxia siempre se basa en las respuestas. La ortodoxia siempre sabe todo, y eso es lo que ocurre con la política, lo que ocurre con la religión. Pero el arte no sabe. El arte pregunta.

***

Aceptemos, ahora, este pensamiento paradójico, como de efecto mariposa, pero leído a la inversa: la historia del arma más destructiva jamás ideada por la humanidad empezó con un beso entre una joven periodista y un autor consagrado. Y aceptemos sus consecuencias: todos, por tanto, estamos conectados con algo mucho más grande que nosotros, aunque de formas impredecibles, retorcidas, literarias. Tal vez, en alguna parte, en este mismo instante hay alguien desatando una nueva guerra mundial mientras se sirve el primer café de la mañana y piensa una metáfora para resolver un poema; o un médico que traspapela un informe y dispara una novela y esta conversación. «Nunca apreciamos las consecuencias imprevistas de nuestras acciones», subraya Flanagan, que insiste en que esta mirada no solo es un artefacto narrativo, sino es algo más profundo y real y misterioso que tiene que ver sus orígenes, con la tierra en la que todavía vive.

«Puede que simplemente tenga una perspectiva sesgada. Crecí en un pequeño pueblo minero en una remota selva tropical. Aquí todo el mundo se conocía y se conoce, y no estamos lejos del resto de la isla… Yo tengo más de 50 primos hermanos, y cada vez aparecen más. Este es un lugar muy tribal, todo el mundo está emparentado. Como dicen, el día más confuso en Tasmania es el día del padre [y ríe]. Lo que quiero decir es que aquí todos y todo está conectado, y así es como intentas comprender el mundo. Es muy distinto si vienes de una gran ciudad, de una metrópoli, porque ahí tu experiencia es a menudo el aislamiento, la sospecha, etc. Así que esta es la forma en que llegué a comprender el mundo, para bien o para mal, sea más o menos cierta. Y de hecho…»

»Vivimos en una época en la que estamos descubriendo que el mundo es finito y que todo lo que hacemos tiene consecuencias que afectan a todos los demás y a todo lo demás. Parte del dilema de nuestra época es comprender la extraordinaria y grave responsabilidad que esto nos impone, algo con lo que la gente no ha tenido que convivir en el pasado. Antes, tus acciones parecían no tener consecuencias porque el mundo era tan grande que nada de lo que hicieras parecía afectar a nadie más si eras una persona corriente, porque no lo veías, no lo sabías, pero ahora hemos descubierto esta carga del futuro, de las consecuencias, que es nueva para el pensamiento europeo. No es nueva para el pensamiento indígena, pero sí lo es para el pensamiento europeo, el norteamericano y, supongo, el occidental en general».

Richard Flanagan

***

Hubo otra epifanía en la vida de Flanagan, anterior a la falsa demencia. Ocurrió, recuerda, «durante el extraño crepúsculo del covid. De pronto, me di cuenta de que estaba viviendo en un extraño otoño de las cosas. Esta isla en la que vivo, alejada del mundo, tiene muchas aves, animales, plantas y árboles que no existen en ningún otro lugar del mundo, muchos de los cuales son muy antiguos y se remontan a la época de los dinosaurios. Hablo de hermosos peces antiguos, coníferas, helechos, animales únicos que se han extinguido en todas partes del planeta y solo sobreviven aquí. Pero todo eso está empezando a desaparecer, se está extinguiendo a mi alrededor; las criaturas que conocí de niño y de joven ya no existirán en el futuro. Aquí detrás [y se da la vuelta], no muy lejos, hay un parque donde vive el loro más rápido del mundo [el lathamus discolor], un pequeño y hermoso loro verde del que quedan menos de cuatrocientos ejemplares, y que no se espera que sobrevivan otros diez años. A pocos días de aquí hay un pez que se remonta a la época de los dinosaurios y que camina sobre sus aletas delanteras, llamado pez mano roja: quedan menos de ochenta ejemplares y no se espera que sobrevivan otros diez años… Este mundo natural, que no está separado de nosotros, sino que realmente forma parte de nosotros, se está derrumbando y desapareciendo y, al mismo tiempo, los valores que antes mantenían unidas a las comunidades y sociedades, cosas que yo daba por sentadas, ideas de bondad y generosidad, están en peligro, amenazados por una revolución silenciosa en todo el mundo».

«Las pantallas no están sintonizadas con la realidad, sino con el poder. Y el poder se ocupa de la degradación de los hombres»

»Yo no quería escribir algo político, solo quería conservar cerca de mí toda esa belleza, amabilidad y bondad de la mejor manera posible, que era con palabras. Y pensaba cada vez más en mi infancia y, en particular, en mis padres, que eran personas muy normales, pero que… ya sabes, esta isla tiene una historia bastante terrible [fue el gulag del Reino Unido, como escribe: en menos de un siglo exterminaron a la población indígena]. La respuesta que ellos dieron a esa historia fue el amor que se profesaban el uno al otro y la bondad y la generosidad que mostraban a los demás, y eso era un amor, una bondad y una generosidad nada extraordinarios. Era un amor cotidiano, manejable. Lucharon por ese amor, lo practicaron, lo afirmaron. De joven era un poco cínico al respecto. Pensaba que eran ingenuos por creer en esa idea, pero en realidad me di cuenta de que la ingenuidad era solo mía».

—¿Todavía se nota la huella de esa historia en Tasmania?

—Es una tontería pensar que estos traumas se pueden superar en un año, una década o incluso una generación. Nos afligen y nos hieren de formas que ni siquiera empezamos a comprender. Y las heridas se extienden y se infectan si no podemos hablar de ellas. Creo que ahí es donde la literatura y el arte cobran tanta importancia, porque son las formas en que podemos adentrarnos en la extraña y contradictoria realidad de estas heridas… Pero también creo que no podemos ser injustos. Cuando una sociedad atraviesa un evento traumático, la gente tiene que seguir viviendo. Y el hombre sobrevive gracias a su capacidad de olvidar. Tienen que olvidar quién fue el torturador, quién fue el verdugo, quién fue el delator. No es perdón, pero hay que encontrar una forma de convivir, y todos eligen olvidar. Es con el tiempo que elegimos la libertad de la memoria. En cierto momento hay que volver a esa oscuridad si se quiere volver a vivir en la luz. Y esa tarea recae en diferentes personas, a veces en los supervivientes, a veces en los hijos de los supervivientes, a veces en algunos historiadores e intelectuales y, a veces, en los escritores.

Durante veinticinco años, Flanagan tuvo un loro como mascota, suelto por su casa. Su hija lo encontró tirado en el jardín cuando aún no podía volar y él lo alimentó a mano: ya nunca se fue de allí. Murió el año pasado. «Era muy celoso. Si viviera todavía estaría aquí, sobre el teclado, reclamando su atención».

***

Ya solo queda tiempo para una última pregunta, que en el fondo es la principal, la que nos ha traído aquí.

—¿Cómo se vive después de algo así? ¿Le ha cambiado el falso diagnóstico?

—Sí [y piensa unos segundos], creo que ahora valoro las pequeñas cosas. El universo se revela en los detalles más insignificantes: la brisa matutina en tu rostro, esas ligeras ráfagas al amanecer, el vuelo de un pájaro, incluso un gorrión… Estas cosas me conmueven enormemente ahora. Hay momentos de desesperación, pero cuando te detienes ves que el mundo es infinitamente hermoso. Y… para mí ha sido hermoso recordar las glorias del día a día. Y también la amabilidad y la bondad de las personas. Es fácil dejarte llevar por el poder, porque nuestros dispositivos, nuestros teléfonos, las pantallas de nuestros ordenadores, que están por todas partes, no están sintonizados con la realidad, están sintonizados con el poder, y el poder se ocupa de la degradación de los seres humanos. El poder es enemigo del amor, es enemigo de la bondad. Y si solo miras al poder y a los poderosos, solo encontrarás una brújula para la desesperación. Pero si miras las pequeñas cosas que te rodean, tus amigos, tu familia, el mundo por el que caminas, en el que vives cada día, entonces encuentras belleza, una brújula de esperanza.