¿Cuándo fue la última vez que despertaste sintiéndote verdaderamente renovado? No con esa falsa energía que viene del café, sino con esa vitalidad natural que te impulsa a abrazar el día. Si te cuesta recordarlo, no estás solo.

Vivimos una epidemia silenciosa que afecta todas las edades: niños que deben despertarse varias veces, adolescentes que arrastran los pies hacia el colegio, adultos que funcionan en piloto automático, abuelos que han perdido la chispa en sus ojos. Es un cansancio peculiar, uno que no se cura con más horas de sueño ni con vacaciones largas.

Este es uno de esos temas de los que poco se habla, pero que todos experimentamos. Necesitamos arrojar luz sobre esta realidad que está afectando nuestra salud emocional de maneras que apenas empezamos a comprender.

La semana pasada me encontré con Felipe en uno de esos cafés donde el aroma de las emociones parece concentrarse en cada taza. Ejecutivo, padre de dos adolescentes, corredor. Por fuera, la imagen del éxito moderno.

—No entiendo qué me pasa —me confesó—. Duermo ocho horas, voy al gimnasio, como bien. Pero me levanto como si un camión me hubiera pasado por encima.

Felipe describía el cansancio del siglo XXI, ese agotamiento que trasciende lo corporal.

—Mi hija de 16 años está igual —continuó—. Se acuesta a las 10, pero en la mañana es como despertarla de los muertos. Como si toda la familia corriera en ruedas de hámster: moviéndonos mucho, pero avanzando poco.

—Es interesante que uses esa metáfora —le respondí—. Hay un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que habla de la sociedad del cansancio. No es el cansancio de quien trabaja demasiado, sino de quien se autoexplota constantemente.

Felipe alzó la mirada:

—¿Autoexplota?

—Piénsalo. ¿Quién te presiona más: tu jefe o tú mismo?

—Yo mismo, sin duda. Mi jefe me pide resultados, pero yo me exijo perfección.

—Exacto —le expliqué—. Han dice que pasamos de una sociedad del “no puedes” a una del “sí puedes” constante. Pero esa libertad se volvió una nueva prisión. Ahora no solo puedes, sino que debes poder con todo: ser el mejor padre, el mejor profesional, estar en forma, tener la casa impecable…

—Es exactamente lo que siento —Felipe se llevó la mano a la frente—. Como si yo mismo fuera mi jefe más severo.

Según un informe publicado en The American Journal of Managed Care (2020), entre el 30% y el 40% de los adultos en Estados Unidos reportan cada año síntomas de insomnio, aunque no todos cumplen criterios clínicos para un diagnóstico formal. Nuestro cerebro de hace 200.000 años intenta funcionar en un mundo de optimización constante.

—Antes: cazar, capturar, comer. Principio, desarrollo y fin. Hoy saltas del WhatsApp al correo, de ahí a una videollamada, luego revisas Instagram, después el proyecto a medias, mientras planificas las vacaciones y piensas en optimizar tu rutina de ejercicios…

—Tengo 47 pestañas abiertas en el navegador de mi mente —reconoció Felipe—. Y en cada una hay una manera de “mejorar” algo.

Su cerebro está en alta beta permanente: modo supervivencia 24/7, no buscando depredadores, sino maneras de ser mejor Se estima que cerca de un tercio de los adultos experimenta síntomas de insomnio: casi 4 de cada 10 de la población no logra apagar su cerebro por las noches.

—El domingo estuve en el sofá viendo Netflix. Pero amanecí más cansado que después de una maratón —me contó Felipe.

—¿Y qué hacías mentalmente?

—Veía la serie, pero pensaba en la presentación del lunes, revisaba el teléfono, planificaba la semana, sentía culpa por no hacer ejercicio…

—Tu cuerpo descansaba, pero tu mente seguía optimizando. Hasta tu descanso tenía que ser “productivo”.

La Dra. Rebecca Robbins lo confirma: no importan las horas de sueño, sino la calidad. El alcohol “relaja” pero destruye el sueño profundo. La cafeína de las 3 p.m. sigue activa a las 10 de la noche. Pero hay algo más profundo: el cerebro no logra apagarse porque siempre busca qué optimizar.

—Pero hay algo más —le dije a Felipe—. No es solo lo que haces, sino cómo lo haces. Una misma actividad puede cansarte o renovarte según cómo la vivas.

—Cuando juego fútbol los sábados, termino muerto de cansancio pero feliz. En las reuniones semanales salgo como si me hubieran aspirado la energía.

La diferencia son cuatro elementos: la mecanicidad (vivir en automático), la falta de pausas interiores (todo debe ser “productivo”), la resistencia a los problemas (como amenazas a tu plan perfecto) y la autocompasión disfrazada de autoexigencia.

—Es como si fuera adicto a castigarme por no ser perfecto —admitió Felipe.

Le propuse un experimento de dos semanas:

Para romper la autoexploración:

- Ejercicio de concentración: cada mañana, nombrar 20 objetos alrededor antes de revisar el teléfono.

- Ejercicio de calma: imaginar espacios tridimensionales en el cuerpo (la distancia entre las orejas, el espacio que ocupa la lengua).

- Preguntarse frente al estrés: “¿Cuál es el beneficio real de asumir este desafío?” y darle un horizonte temporal específico.

—¿Y si no soy productivo durante esos momentos de calma? —preguntó ansioso.

—Esa pregunta es exactamente el síntoma. Tu cerebro no puede imaginar un momento sin optimizar algo.

Para un sueño liberado: horario fijo, dejar la cafeína después del almuerzo, una hora sin pantallas antes de dormir, y un ritual: “Hoy hice lo que pude, mañana haré lo que pueda”.

Para la presencia sin propósito: 15 minutos diarios sin optimizar nada, preguntarse “¿puedo estar aquí sin mejorar nada?”

—Suena aterrador no hacer nada productivo durante 15 minutos.

—Exacto. Eso te muestra dónde está el problema.

Tres semanas después: “Por primera vez en años me desperté con ganas de levantarme antes de la alarma”.

—Mi productividad no bajó, subió —me contó Felipe en nuestro segundo encuentro—. Antes pensaba en el trabajo 16 horas al día. Era como tener el motor acelerado en punto muerto.

Había descubierto la diferencia entre actividad frenética y acción efectiva.

—Mi hija también cambió. Cuando dejé de preguntarle cómo “optimizar” sus estudios, empezó a contarme cómo se sentía realmente.

Si te reconoces en Felipe, tienes una oportunidad. La neuroplasticidad nos permite cambiar a cualquier edad, pero requiere entrenamiento consciente.

Comienza con tres cambios:

- Consistencia del sueño: levántate a la misma hora siete días, incluso si te acostaste tarde.

- Micro-pausas: tres veces al día, 60 segundos nombrando cinco cosas que ves, cuatro que tocas, tres que oyes.

- Reencuadre del estrés: cuando sientas el pecho apretado, dite: “Mi cuerpo se está preparando para resolver esto”.

Esta sociedad del cansancio no es inevitable. Podemos romper el ciclo de la autoexploración constante.

No se trata de dormir más, sino de despertar mejor. No de hacer menos, sino de hacer con presencia. No de desconectarnos del mundo, sino de reconectarnos con nosotros mismos.

Como me dijo Felipe: “Descubrí que tenía un superpoder que no sabía: mi propio cerebro. Solo necesitaba las instrucciones”.

¿Estás listo para descubrir el tuyo? Tu salud emocional puede transformarse con decisiones que tomes hoy. El primer paso es reconocer que el cansancio tiene solución, pero requiere consciencia, consistencia y valentía para dejar de ser el escultor obsesivo de tu propia perfección.

La conversación empieza ahora. ¿Te animas a unirte? Te espero pronto para más cafés con Aromas de Emociones.

Con cariño y presencia.

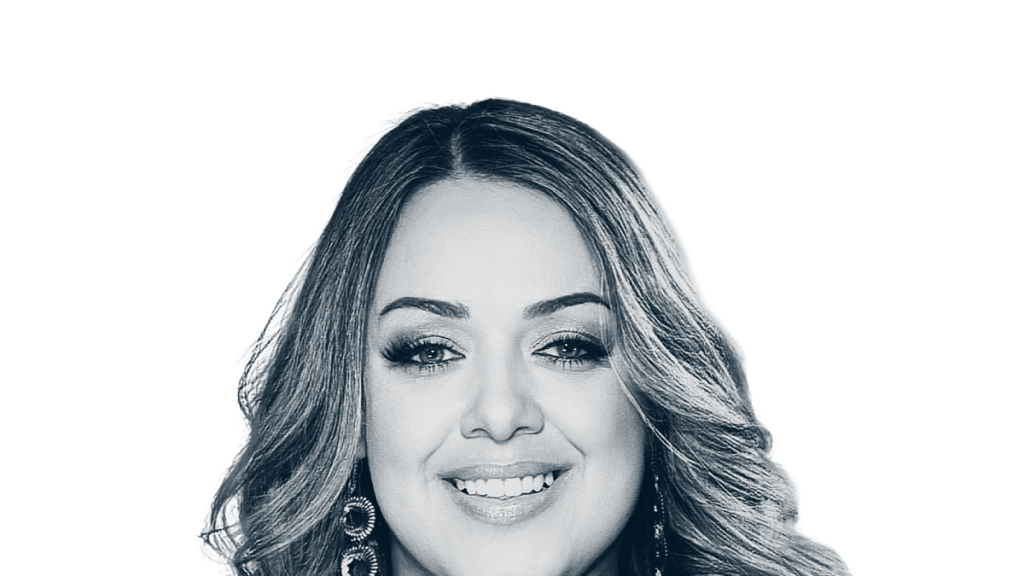

REBECA MACEDO

Empresaria, Escritora y Especialista en Inteligencia Emocional

@rebecacmacedo