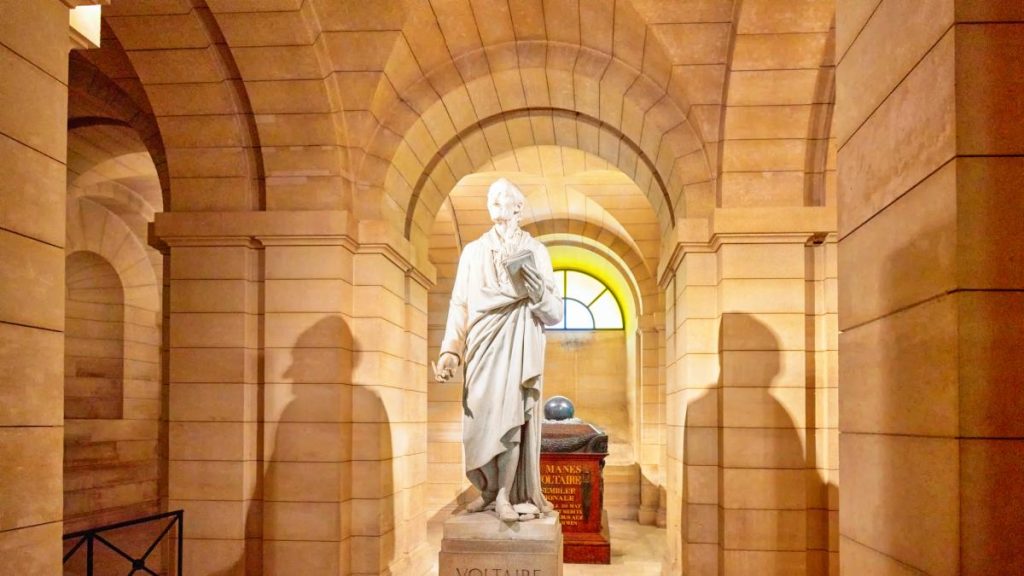

La primera vez que visité París, hará más de treinta años, corrí al Panteón laico de los franceses a saludar a Voltaire, a quien en la universidad había leído con la pasión que solo es propia de los enamorados. Desde entonces, he procurado que el espíritu crítico, el escepticismo y la tolerancia que le eran tan distintivos me acompañen siempre. Créanme que, de joven, tenía tanta debilidad por este filósofo que seguramente llegué a regalar más ejemplares del Cándido que besos en campaña electoral, que ya es decir.

En mi devoción voltairiana, faltaba la visita a su castillo de Ferney, situado en una pequeña localidad francesa, a pocos kilómetros de la frontera con Suiza, cerca de Ginebra y que desde 1878 lleva su nombre, Ferney-Voltaire. Según la información del château, dependiente del Centre des Monuments Nationaux del Ministerio de Cultura, Voltaire vivió en él casi durante veinte años, desde 1758 y hasta su muerte, en 1778. Como es sabido, estos años fueron los más productivos de su carrera literaria. Allí escribió el Tratado sobre la tolerancia y el Diccionario filosófico.

Hacía tiempo que deseaba conocer ese castillo. Aunque la dejadez actual, especialmente la de los jardines –y alguna de las estancias– es toda una metáfora de la decadencia de Francia, la visita no decepciona. Es lo que tiene ser fanático. Así, nada más llegar al vestíbulo, el visitante tropieza con las estatuas confrontadas de Voltaire y de Rousseau, ya que, a pesar de su conocida animadversión, los franceses siempre les han querido reconocer por igual como precursores de la Ilustración. Y eso, en los tiempos polarizados y fratricidas que corren, debe reverenciarse con alegría.

También despierta una sonrisa cómplice la conservación de su capilla histórica, justo en un lateral de la avenida que permite el acceso a la finca. Aunque cuando compró y reformó el castillo, Voltaire intentó derribarla, finalmente, debido a la oposición vecinal, el filósofo, sagaz y pragmático, decidió conservarla, eso sí, añadiéndole la inscripción, “ Deo erexit Voltaire”, erigida a Dios por Voltaire. El hombre tantas veces perseguido por burlón, impío y anticlerical construía un templo a la divinidad, en los jardines de su casa.

Sin dinero y un techo, los planes estratégicos, las banderas y constituciones no son más que palabrería

Aunque era hombre de letras y pensamientos elevados, Voltaire siempre vivió obsesionado por el dinero, convencido de que la verdadera libertad solo se consigue a través del enriquecimiento. Como escribió en sus memorias, curiosamente traducidas al castellano por Manuel Azaña: “ Oigo hablar mucho de libertad, pero no creo que en Europa ningún particular se haya labrado una como la mía. Siga mi ejemplo quien pueda y quiera”.

La independencia económica que reivindica Voltaire es la habitación propia que un siglo más tarde reclamaría Virginia Woolf para poder ser libre de verdad y que, en nuestros días, reclaman tantos y tantos ciudadanos desengañados de los partidos y de la democracia. Porque sin dinero en el bolsillo y un techo donde poder vivir, los discursos y planes estratégicos, las banderas y constituciones no son más que palabrería y fuegos artificiales, tan bonitos como estériles. Lo admitió la del grupo de Bloomsbury cuando, casi el mismo día que se aprobó la ley que permitía votar a las mujeres, recibió la noticia de que su tía le había dejado quinientas libras l año para toda la vida: “De las dos cosas, el voto y el dinero, debo confesar que el dinero me pareció infinitamente más importante”. Tal cual.

Lee también

Voltaire murió rico y, desde 1791 sus cenizas descansan en el Panteón de París, cerca de Rousseau, su enemigo íntimo. Que justo cuando entré en el castillo de Ferney confundiera la estatua de uno con la del otro, debe de ser una especie de justicia divina contra la irreverencia de Arouet.

Es curioso que, sin buscarlo, en lo que llevo de año he visitado la tumba del papa Francisco, en Santa Maria Maggiore, en Roma; la explanada y la mezquita donde descansa Mahoma, en Medina, y este verano, el cenotafio de Voltaire en Ferney, con la inscripción de mármol que nos recuerda que, aunque su corazón está allí, “son esprit est partout”. Que agnósticos, moros y cristianos podamos visitarnos y releernos unos a otros, ecuménicamente y con tolerancia, tendría que ser la mejor confirmación.